32 고려부인, 염경애

| 고려부인, 염경애 |

| “아내의 이름은 경애였다. 병이 들어 세상을 떠나니 나의 한이 어떠하였겠는가. 믿음으로써 맹세하노니, 그대를 감히 잊지 못하리라. 무덤에 함께 묻히지 못하는 일 애통하고 또 애통하도다...” |

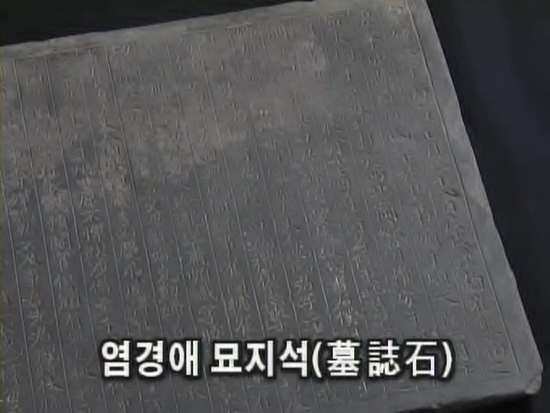

| 아내의 죽음을 안타까워하는 한 남자의 심정이 고스란히 새겨져 있는 이 묘지석은 고려시대의 한 여인 무덤 속에 있던 것이다. |

| 1. 묘지석의 주인공 |

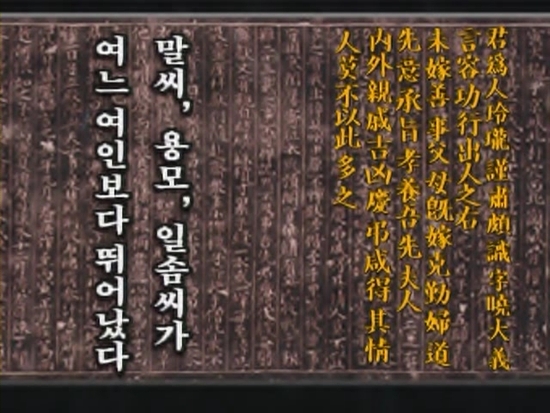

| 묘지석의 주인 염경애는 1145년 병을 얻어 이듬해 정월 47세의 나이로 세상을 떠났다. 아내를 잃은 남편은 아내의 삶을 회고하며 묘지석에 글을 새겼다. “아내는 사람됨이 조심스럽고 정숙했으며 자못 문자를 알아 대의에 밝았고 말씨, 용모, 일솜씨가 여느 여인보다 뛰어났다. 내 돌아가신 어머님을 효성껏 봉양했고 친척들의 경조사를 힘써 살피니 훌륭하다고 하지 않는 사람이 없었다...” |

| 2. 남편 최루백 |

| 염경애의 남편 최루백은 고려사 열전에 실릴 만큼 효자로서 널리 알려진 인물이다. 그래서 조선시대의 교과서에 해당하는 삼강오륜도, 오륜행실도 등의 책들에도 최루백의 이야기는 빠지지 않는다. 이 최루백의 아버지는 수원 최씨의 시조이다. |

| 3. 부부의 결혼 생활 |

| 염경애는 개경의 권세 있는 귀족집안의 딸이었고, 남편 최루백은 수원 향리의 아들이었다. 묘지석의 내용을 보면 그들의 살림살이가 그다지 넉넉하지 않았고, 의복과 식량을 구하는 일은 전적으로 염경애가 맡았다고 한다. 아마 친정의 도움을 받았을 가능성이 높다. |

| 4. 고려시대 결혼과 이혼 |

| 묘지석을 보면 염경애와 최루백은 매우 다정했던 부부로 보인다. 그런데 남편 최루백의 묘지석을 탁본해 보니 놀랄 만한 내용이 있었다. ‘재취 유, 3남, 녀’ 염경애 외에 유씨라는 여자와 또 결혼을 해서 세명의 아들과 딸을 두었다는 것이다. 염경애가 죽은 후에 재혼을 한 것일까? 아니면 염경애 외에 또 다른 아내가 있었다는 것일까? |

| 5. 승려 - 출세를 위한 선택 |

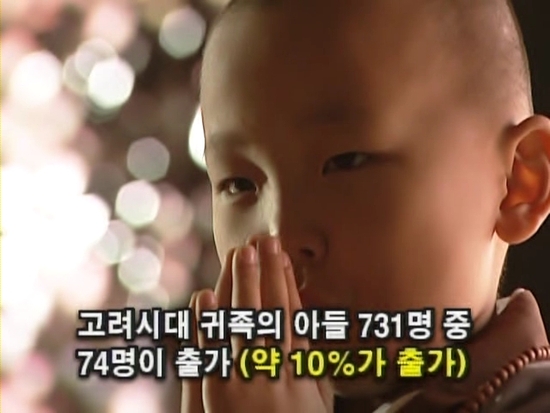

| 염경애의 묘지석에 나타난 자녀들에 대한 기록에는 넷째 아들이 출가하여 승려의 길을 걷고 있다고 적혀 있다. 그리고 최루백의 묘지석에는 그 넷째 아들이 벼슬을 하고 있다고 기록되어 있다. 고려시대에 승려가 된다는 것은 사회적 지위와 명예가 동시에 주어지는 일이었다. |

| 6. 고려시대의 묘지석 |

| 염경애의 묘지석을 통해서 고려시대 귀족가문의 3대에 걸친 가계도를 복원해 낼 수 있다. 뿐만 아니라 가족 구성원의 사회적 지위도 알 수 있고, 두 주인공의 성품도 짐작할 수 있다. 묘지석의 내용이 그만큼 풍부하고 정확한 기록을 제공하고 있기 때문이다. 이처럼 고려시대의 묘지석들은 현재까지 전해지고 있는 고려시대의 빈약한 기록을 대신하고 있다. |

| 7. 고려시대의 장례제도 |

| 묘지석은 귀족들의 전유물로 죽어서도 자신들의 신분을 나타내려 했던 고려 귀족들의 특권의식이 반영된 징표중의 하나이다. 돌을 반듯하게 다듬어 그 위에 글자를 한자 한자 정성스럽게 새겨 넣고, 글자 뿐만 아니라 테두리에 무늬를 넣고, 묘지석 뒤편에 그림을 새기기도 했다. 그렇다면 묘지석의 내용을 정리하고 돌판에 새기기까지 무척 오랜 세월이 걸리는데, 그렇다면 묘지석이 완성될 동안 시신들은 어디에 어떻게 두었을까? |

고려부인 ,염경애

아내의 죽음을 안타까워한 남편이 직접 묘지석을 싸서 망자의 무덤속에 넣은것이

확인돼 이목을 끌었다. 염경애 묘지석이다. 아내의 이름은 엄경애 이다.

고려.조선엔 일반적으로 여성이 이름을 가지지 않았다.

이 묘지석엔 염경애의 가족관계가 나와있다. 염경애의 가문은 권세있는 귀족가문이었다.

묘지석엔 아내를 잃은 슬픔과 아내의 생전 성품등을 회고하고있다.

염경애의 남편인 최루백은 중앙에서 벼슬을 했었다. 최루백은 고려사열전에 실릴만큼 효자였다.

마을 곳곳엔 효자비, 효암등 최루백을 기리고 있고 조선시대 삼강행실도등에도 기록하고 있다.

최루백은 청요직관료로서 왕을 보좌했다. 그런데 귀족가문인 염경애가 지방향리 출신인

최루백과 어떻게 결혼했을까? 고려때는 과거급제자가 가장 중요한 혼인조건이었다.

고려와 조선초엔 남녀가 동등한 대우를 받았다. 염경애 묘지석을 보면 그들의 생활이

풍요롭지 않았음을 알수있다. 고려때 하급관료는 넉넉하지 못했다.

최루백의 묘지석엔 그가 염경애 외에 2명의 부인이 있었음을 알수있다. 재혼을 한것인지

처였는지 명확하지 않다. 고려때 혼인제도는 처가살이가 일반화되었고 다처를 취하는것이

힘들었다. 1부1처제가 일반화되었다. 최루백은 재혼을 한것이다. 고려때는 조선과 달리

여성의 재혼이 자유로웠다. 또 여성이 이혼하는것도 어렵지만 가능했다. 다처풍습은

원간섭기에 들어온것이다. 최루백의 넷째아들 ' 단지'는 출가를 했다가 다시 관직에 나간다.

당시 귀족의 아들이 출가하는것은 흔한것이었다. 고려때 승려의 지위가 높았음을 알수있다.

아무나 승려가 될수있는건 아니었다. 승과를 거처야 승직을 받을수있었다.

고려시대 불교고단은 관료제와 흡사했다. 승과는 세속적인 출세의 의미도 있었다. 묘지석은

무덤의 주인을 알게해주는 중요한 자료다. 윤관의 묘도 이러한 경우다. 땅 속에 묘지석을 묻는것은

중국의 풍습이다. 중앙에서 비석을 금하자 고려시대때 묘지석이 유행하였다. 또 고려귀족들은

개성에 묻히는 것이 소원이었다. 고려때는 사람이 죽으면 화장하는게 일반화되어있었다.

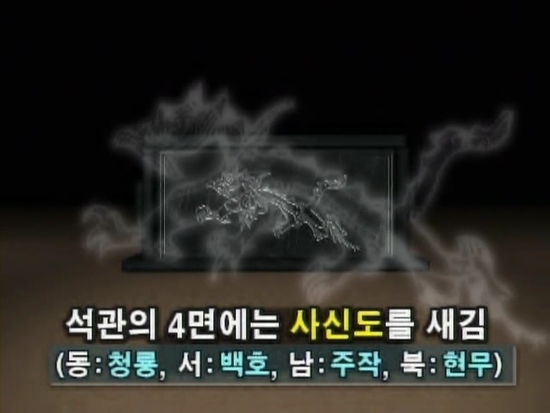

석관안에 부장품과 화장한 뼈를 넣고 내부에 성수도를 , 외부에 사신도를 그려 사후세계를 생각했다.

염경애 묘지석 뒤에도 백호그림이 있는데 이것은 석관의 한면을 이룬것이다.

기록으로 남아있지 않은 고려사람들의 생활과 사회풍습을 알수있는 기록의 열쇠 .

그것이 묘지석인것이다 .