| 이성계의 또 다른 왕궁, 회암사 |

| 경기도 양주군의 만 여 평에 달하는 대규모 절터에서 왕궁유물이 쏟아져 나왔다. 또한 사찰의 구조는 경복궁의 구조와 일치했다. 태조 이성계의 제2의 왕궁이자 조선 최대의 사찰이었던 회암사. |

| 1. 미스터리의 사찰, 회암사 |

| 천보산 끝자락에 자리한 회암사터는 3년에 걸친 발굴작업이 계속되고 있다. 여기서는 일반 유물과 더불어 경복궁에 사용되는 봉황과 용이 그려진 기와, 백자접시, 잡상 등 일반 사찰에서는 볼 수 없는 유물들이 쏟아져 나오고 있다. 특히 주목을 끄는 것은 보광전 추녀끝에서 발견된 금탁이었다. |

| 2. 회암사의 진면목 |

| 금탁은 풍경을 말하는데 134자의 명문이 새겨져 있었다. 이것을 통해 회암사의 존재 |

| 를 처음으로 확증할 수 있었다. 또 이 금탁에는 조선국왕, 왕 현비, 세자라는 명문이 나타난다. 이들은 누구일까? 조선왕조실록을 통해 회암사의 시주자를 추적하였다. 이득분이라는 내시를 거쳐 실마리는 태조 이성계에 닿았다. |

| 3. 왕궁을 닮은 사찰 |

| 회암사는 일반 사찰의 구조와 다르다. 사찰의 중심은 대웅전이 아니라 보광전이다. 전체적인 배치와 세부적인 부분을 살펴보면 회암사는 절보다는 왕궁을 닮았다는 것을 알게 된다. 회암사는 태조가 자주 드나들면서 궁궐의 배치를 닮아간 이성계의 또 다른 왕궁이었던 것이다. |

| 4. 이성계의 정신적인 은신처 |

| 회암사를 창건에 가깝게 중창한 인물은 승려 나옹이다. 그러나 그는 완공을 보지 못하고 1376년 입적한다. 나옹의 친구 무학은 이성계의 건국동지이기도 하다. 무학이 회암사 주지가 되고 나서 이성계는 이 절에 자주 들렀다. 이런 친분 외에 이성계가 불교로 귀의하는데는 또 다른 이유가 있다. 왕위를 태종에게 물려주는 과정에서 그는 아들과 신하를 잃는다. 이런 정치적인 소용돌이가 불교로의 귀의를 부추긴 것이다. |

| 5. 숭유억불 시대를 역행한 회암사 |

| 다른 사찰들이 토지와 노비를 몰수당하는 동안에도 회암사는 오히려 전답과 노비를 하사 받고 250명의 승려가 머무는 대사찰로 성장한다. 그 이유는 이곳에 선대왕의 제사를 모셨기 때문이다. 조선은 종묘를 세우고도 불교방식의 옛 관습을 쉽게 버리지 못했던 것이다. 또 회암사는 사용된 건축기술도 첨단적인 것이어서 과학적인 온돌구조, 철저하게 계획된 배수로 조경시설, 당시 유행하던 풍수사상까지 건축의 모든 것을 담고 있다. |

| 6. 회암사의 몰락 |

| 발굴 도중 하나같이 목이 잘린 석재 불상들이 발견되었다. 그것은 조선의 불교 탄압정책의 흔적이었다. 조선은 태조 이성계가 세상을 뜬 뒤부터 사찰을 탄압했다. 회암사가 사라진 시기에 대한 기록은 남아있지 않지만 이를 계기로 조선은 본격적인 유교국가로 자리잡았다고 보아야 할 것이다. 즉 회암사는 불교의 마지막 화려한 불꽃이었다. |

'이성계의 또 다른 왕궁, 회암사'는 KBS의 '역사스페셜'에서 방영했던 제목을 딴 것이다. 처음 회암사지

를 찾은 것이 2002년의 추석 연휴였으니, 꼭 4년만에 다시 찾은 셈이다. 그 때, 회암사 발굴터를 앞에 두

고 안내문을 읽으며 방송 내용을 떠 올렸는데, 공교롭게 다시 찾은 회암사를 바라보며 책으로 출간된 '역

사스페셜'의 내용을 생각했다. 역사의 굴곡과 회한을 가진 절터를 바라보고 있으니 왠지 모를 애잔함이

밀려왔다.

회암사지 가는 길은 예전만큼 어렵지 않다. 의정부에서 동두천으로 향한 3번 국도를 따라 덕정사거리에

도착을 하면 표지판의 안내를 받으며 오른쪽으로 접어든다. 56번 지방도를 타고 10 여분쯤 가면 왼편으

로 회암사를 알리는 안내문이 나온다.

회암사로 올라가는 길은 이전보다 더 넓어졌고 포장까지 되었다. 가을의 정취를 느끼며 다시 회암사 앞

에 섰다. 예전과 크게 달라지지 않았지만, 4 년 전에 있었던 발굴터 한 쪽의 민가는 사라졌고, 이제는 길

앞까지 발굴이 마무리되었다. 게다가 예전 발굴을 하던 터를 넘어 길 건너 아랫쪽에서도 발굴이 시작되

었다. 거의 2배 이상 넓어진 회암사지다. 기록에 의하면 전체 1만 여 평이나 되는 넓이로 경주 황룡사지

에 못지 않다 한다.

회암사지를 찾은 이들을 처음 맞이하는 한 쌍의 당간지주는 그대로다. 그 옆의 건물 기단과 계단도 예전

모습이다.

( 회암사지에서 가장 먼저 만날 수 있는 당간지주. 왼쪽의 한쌍은 한쪽 지주만 남아 있다. )

( 회암사지 발굴터의 아랫쪽, 새로운 발굴터. 표층작업 중인 것 같다. )

( 전망대에서 바라본 회암사지. 보이는 면전은 전체의 약 70% 정도. )

예전 발굴 터에는 길 옆에 조망대가 설치되었고, 그 옆에는 문화재해설사까지 나와 있다. 하루에 세 번

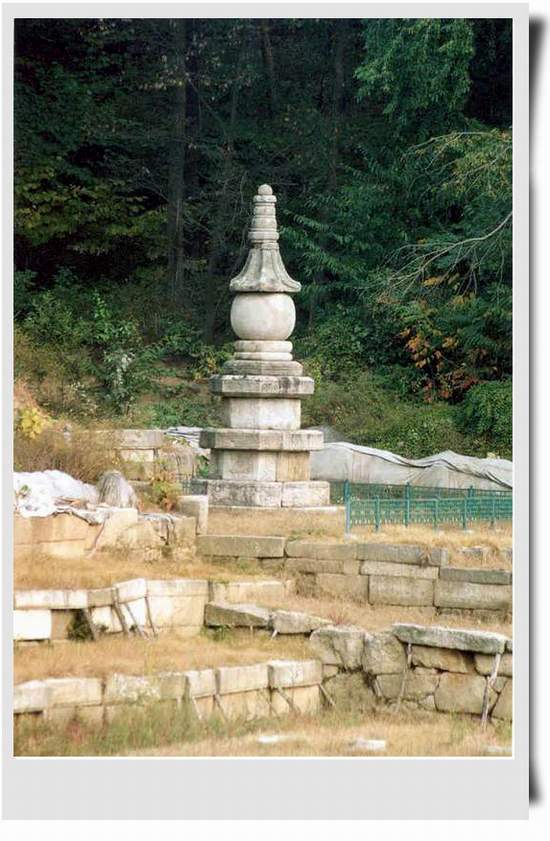

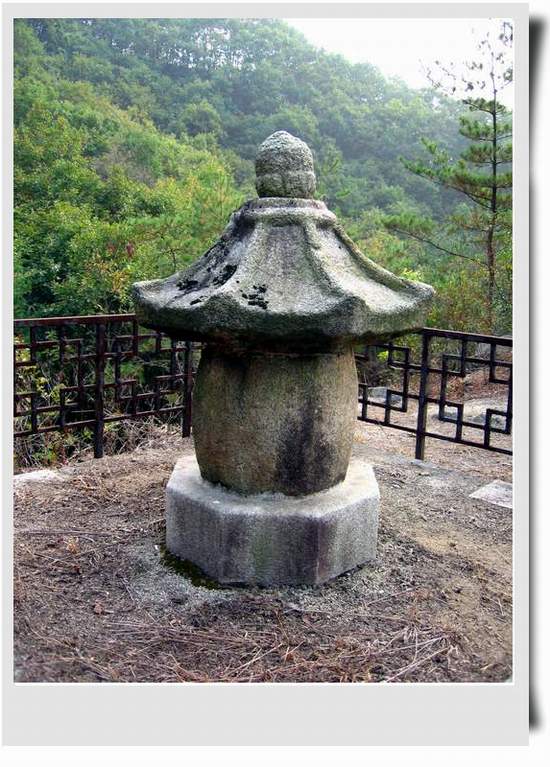

안내를 한다는데, 보이지를 않는다. 4년 전에 용감하게 발굴터를 돌아 찾아갔던 발굴터 저 편의 부도탑

은 발굴지 보호로 인해 이젠 찾아가기 어렵게 되었다. 그저 멀리서 보며 기억을 떠 올릴 수 밖에...

아는 만큼 보인다더니, 호기심이 발동하여 찾았던 때와는 다르게 여기저기 발굴의 흔적들을 찾아 볼 수

있다. 커다란 맷돌과 채소를 절였던 돌 유구, 창덕궁의 낙선재와 같은 3단의 꽃계단(화계,花階), 궁궐과

같은 계단의 배치도 눈에 띈다. 회암사는 건물마다 온돌 시설이 갖추어져 있다. 또한 경복궁과 같이 남

북으로 일직선상의 건물 배치가 되어 있으며, 계단의 구조도 궁궐과 같이 임금이 다니는 어도(御道)를

비롯한 3단 구조로 되어 있다고 한다. 말 그대로 이궁의 역할을 할 수 있도록 만든 절이라는 것이다.

( 멀리 맷돌과 채소를 씻었다는 돌유구가 보인다. 맷돌의 지름은 1m가 넘는다. )

( 회암사 부도탑. 접근이 금지되어 멀리서 바라볼 수 밖에 없었다. )

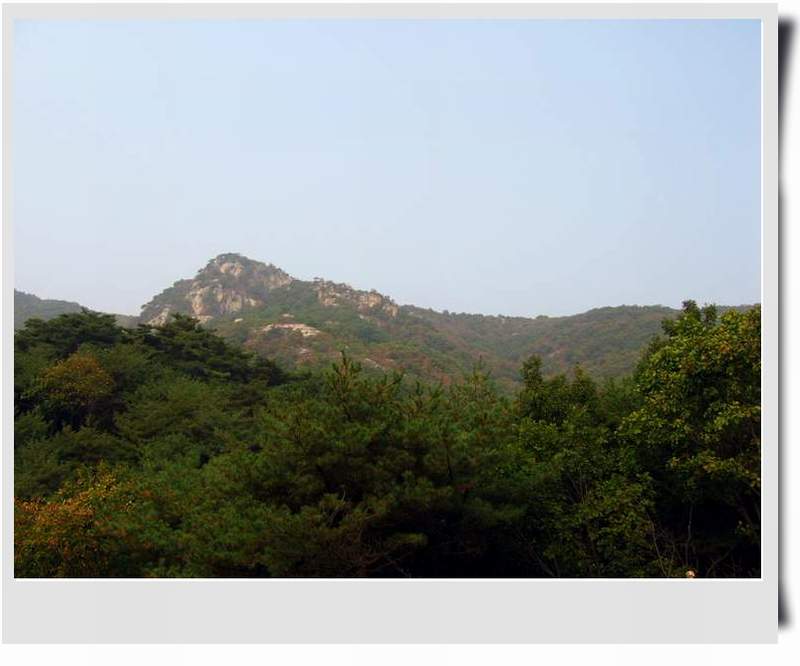

회암사지에서 산 위쪽으로 난 길을 따라 가면 근대에 새로 지은 회암사를 만난다. 천보산 기슭에 자리한

회암사에는 예전 회암사와 관련이 있는 고승들의 부도와 부도비가 있다. 최근에 베인 듯, 회암사 주차장

에서 회암사로 오르는 길 양 편에 드리웠던 아름드리 나무들이 많이 잘려져 있다. 그 때 나를 마중하던

다람쥐는 아직 그 곳에 살고 있을까. 베어진 나무를 바라보며 행여나 또 마중을 나왔을까 둘러보지만, 긴

가을 가뭄에 먼지만 풀썩인다.

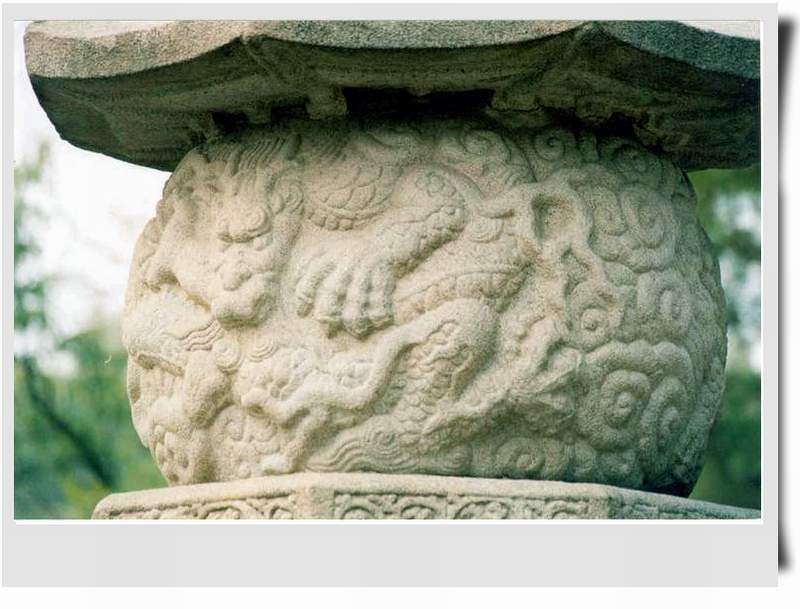

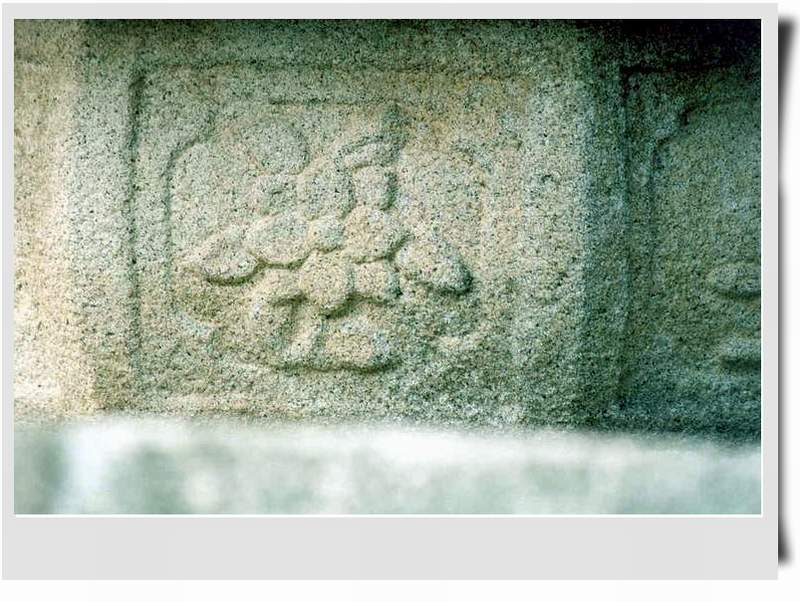

( 무학대사 부도탑의 몸돌에 조각된 용. 살아있는 듯 생동감이 넘친다. )

( 무학대사 부도탑의 몸돌에 조각된 꽃문양. 몸돌을 빙 둘러 여러가지 꽃 문양이 조각되어 있다. )

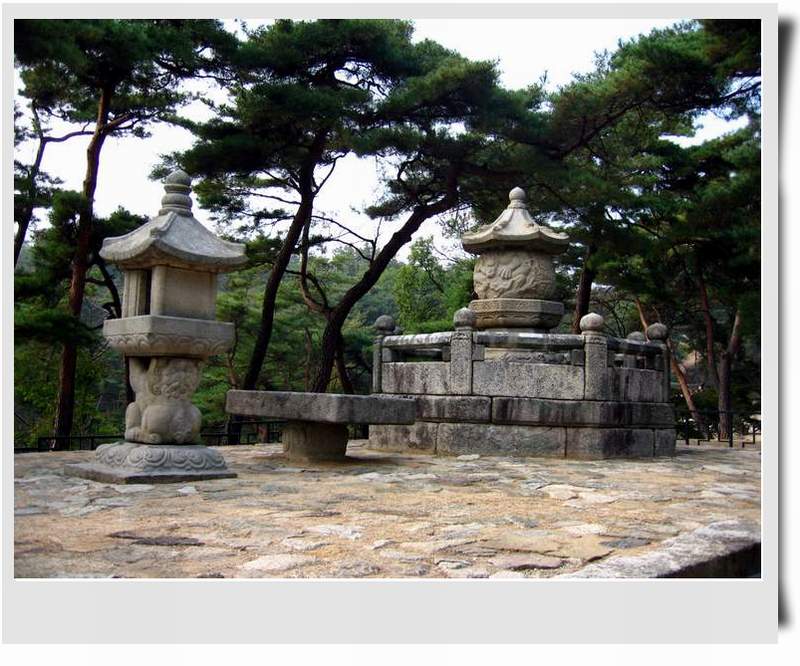

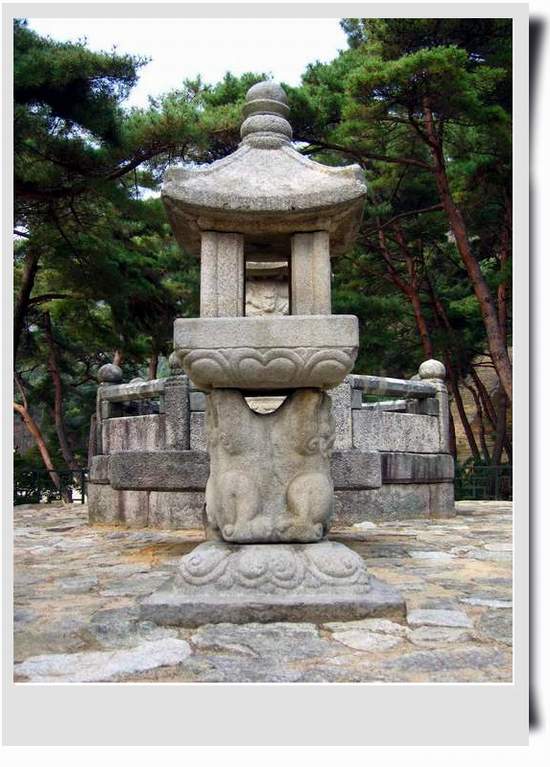

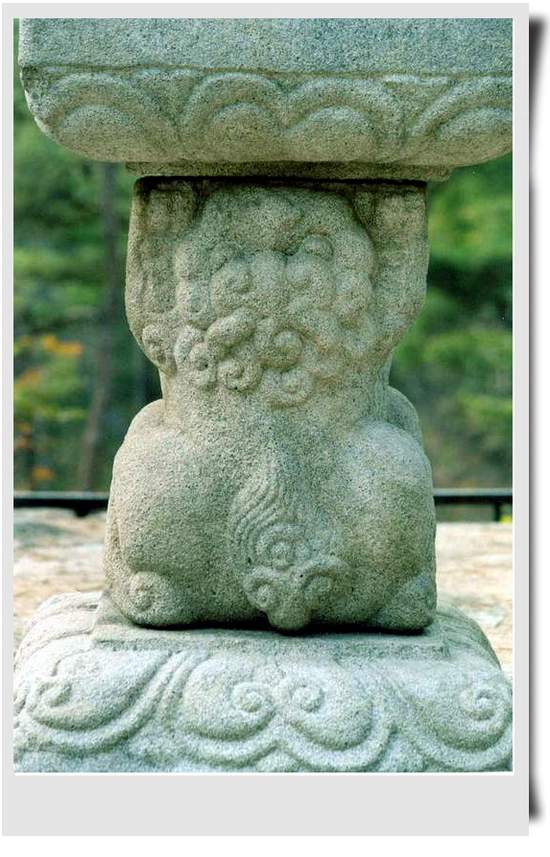

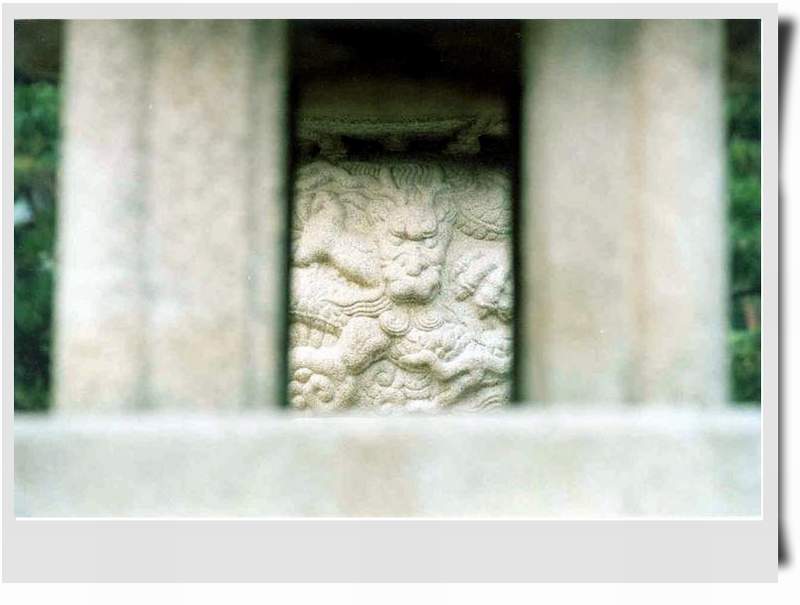

무학대사 부도탑(보물 제388호)은 한 눈에 보기에도 뛰어난 문화재임을 알 수 있다. 몸돌에 조각된 두

마리의 용은 역동적인 용트림에 생동감이 뛰어나다. 금새라도 꿈틀댈 듯 신비롭기만 하다. 예전보다 먼

지가 끼어 어두워졌지만, 여전히 그 느낌은 새롭다. 부도 앞의 석등(보물 제389호)은 우리 나라에서 몇

안 되는 쌍사자 석등이다. 두 마리의 사자로 이루어진 중대석이 불을 밝히는 화개석을 받치고 있는 형태

로 법주사의 쌍사자 석등과 비슷한 형태이다. 법주사 석등이 좀 더 세련된 형태라면 무학대사 부도의 석

등은 단순하면서 단아한 느낌을 준다. 두 마리의 사자는 귀엽기 그지없다. 바라보자니 저절로 미소를 짓

게 되는 것은 나만의 느낌은 아닐 것이다.

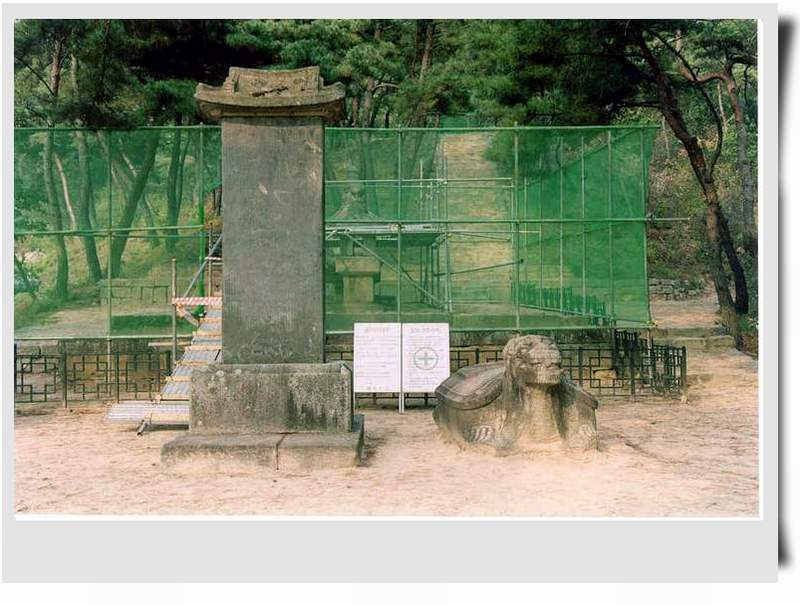

무학대사 부도의 뒷편에 있는 지공선사 부도와 석등(경기유형문화재 제49호), 나옹선사 부도와 석등

(경기 유형문화재 제50호)는 보수중이었다.

부도군이 있는 언덕 건너편, 회암사의 왼편 산기슭에는 선각왕사비가 있다. 1997년 산불이 나 보호각이

타 버린 이후, 보존을 위해 경기도 박물관으로 옮긴 상태로, 지금은 귀부만 남아 있다. 귀부의 앞에 세워

진 모조비를 통해 선각왕사비의 아름다움을 조금이나마 느낄 수 있다.

( 회암사 주차장 건너편의 부도. 예전에는 발견하지 못 했던 것인데, 우연히 보게 되어

올라가 보았다. )

가을 가뭄에 산이 타는 듯 하다. 회암사 계곡의 물도 마른 듯 소리가 없다. 그러나 다시 비가 내려 잘려

나간 나무들 아래 메마른 땅을 적셔 줄 것이다. 시간이 지나면 세상은 변하기 마련이다. 변하지 않는 것

이 어디 있을까.

'역사스페셜100선' 카테고리의 다른 글

| 98 사라진 보물창고, 외규장각 (0) | 2013.09.28 |

|---|---|

| 97 추적! 임나일본부의 정체 (0) | 2013.09.28 |

| 95 발굴, 밀양 고분벽화의 비밀 (0) | 2013.09.28 |

| 94 천재시인 최치원은 조기 유학생이었다 (0) | 2013.09.28 |

| 93 800년 논쟁, 삼국사기의 진실은 (0) | 2013.09.28 |