| 거북선 머리는 들락거렸다 |

| 우리는 거북선하면 먼저 거북 등위로 목을 쭉 빼고, 입에서 연기를 내뿜고 있는 머리를 떠올리게 된다. 하지만 충무공의 한 후손이 대대로 가지고 있었던 두 개의 거북선그림은 같은 시대에 그려진 것인데도 전혀 다른 모습을 하고 있다. 머리가 있는 거북선과 머리가 없는 거북선. 그것은 거북선의 머리가 들락거렸음을 말해주는 증거이다 |

| 1. 머리가 들락날락하다 |

| 임진왜란 당시 태자를 수행한 이덕홍이 광해군에게 올린 한 상소문에 간략하게 그려진 귀갑선도라는 거북선 그림이 임진왜란 당시 거북선의 모습을 짐작할 수 있는 유일한 자료다. 귀갑선을 가지고 이순신 장군이 적을 물리쳤는데, 그 귀갑선의 모양이 어떻게 생겼다고 설명하는 내용이다. |

| 2. 또 하나의 머리, 귀두 |

| 거북선에는 용머리가 하나만 있었던 것이 아니라 용머리 밑에 또 하나의 머리가 있었다. 이 다른 하나의 머리는 그 머리 위에 도깨비 얼굴이 새겨져 있어 도깨비 머리라 부른다. 당시 도깨비 그림은 복을 부르고 재앙을 내쫓는 수호신처럼 쓰여졌기 때문에 생활 곳곳에서도 많이 볼 수 있었다. 하지만 도깨비 머리는 재앙을 내쫓는 수호신의 의미가 아닌 왜선을 최후에 제압할 수 있는 비밀 병기였다. |

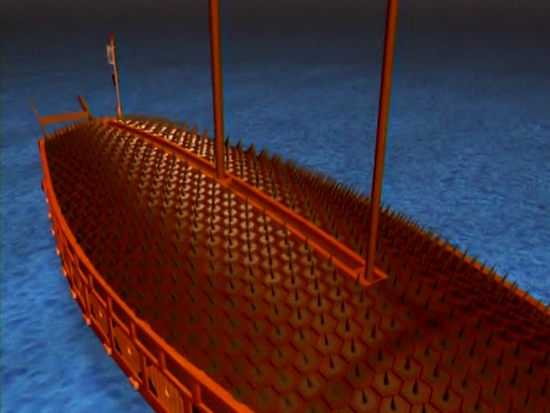

| 3. 쇠못을 꽂은 거북선 |

| 거북선이라 이름 붙이게 된 거북선의 덮개. 거북선의 좌우, 양쪽 측면을 따라 긴 나무판자를 이어 붙이고 그 위에 쇠못을 촘촘히 꽂은 것이 거북선의 덮개이다. 그리고 쇠못을 꽂은 덮개 위에 이엉이나 거적을 덮어 멀리서 보면 고깃배인지, 초가집인지 그 형체를 알아보기 어렵도록 위장했다. 또한 이 위장망은 쇠못이 박혀있는지 모르고 배 위로 뛰어든 왜군들에게 치명상을 입혔고, 적군의 화살을 붙잡아서 나중에 다시 사용할 수 있도록 하는 기능도 했다. |

| 4. 거북선의 3층 구조 |

| 정조 때 편찬된 이충무공 전서의 거북선을 실제크기로 만들어놓은 거북선의 안을 들여다보면 포를 쏘는 구멍과 노가 같은 위치에 있다. 그래서 노를 저을 때는 포를 쏠 수가 없고 포를 쏠 때는 노를 젓지 못하게 되는 일이 벌어질 수 밖에 없는 구조이다. 결국 배가 정지 상태일 때만 포를 쏠 수 있다는 결론이 나온다. 하지만 거북선은 포를 쏘며 적진 속으로 들어가는 돌격선이었다. 임진왜란 당시의 기록도 전투원이 사면으로 포를 쏘면서 가로세로 오락가락하는 것이 나는 듯이 빨랐다고 전하고 있다. 이 거북선에는 민첩한 움직임을 가능하게 했던 비밀이 숨어있다. |

| 5. 거북선은 이렇게 싸웠다 |

| ‘도망가는 척하던 거북선이 갑자기 방향을 180도 꺾고 적진을 향해 돌아선다. 그리고 거북선의 큰 용머리가 들락거리며 사정없이 적진 속을 헤집고 다니면서 총을 쏘아대고, 왜선 가까이 다가간 거북선은 앞으로 무섭게 돌격, 도깨비 머리로 왜선을 박살 낸다.’ 400여년 전 이땅 사람들에게 희망의 상징이었던 거북선. 그 거북선의 신화를 확실한 역사로 돌려놓는 일은 우리들의 관심에서 시작될 것이다. |

15화 거북선 머리는 들락거렸다.

충무공의 후손이 간직한 동시대의 2가지 거북선 그림을 살펴보면 하나의 그림엔

머리가 있지만 다른 하나의 그림엔 머리가 그려져있지않다. 왜 일까?

임진 왜란 당시 그려진 귀갑선도에 머리부분에 대한 설명이 있는데 귀선의 머리가

쇠뇌처럼 들락거렸다고 적고있다.

충렬사에 거북선의 그림이 있는 병풍이 있는데 거북머리와

등 사이에 공간이 비어있는걸 알수있다. 결국 거북선 머리는 들락거린것이다.

왜 이렇게 만든것일까? 입을 통해 포를 쏘았던 기록이 남아있다. 거북의 머리엔 현자총통을

설치했는데 용머리 부분에 설치할려면 지금 알려진 머리 크기 보다 용머리가 훨씬 컸을것이다 .

용머리가 포대의 기능을 하기위해 들락거리게 만든것이다. 따라서 머리없는 그림의 거북선은

거북선의 머리가 들락날락 거렸음을 알려주고 있다.

우리가 알고있는 연기를 내뿜는 거북선은 임진왜란 이후의 것이다.

거북선 밑에 도깨비 머리가 붙어있는데 이것은 무슨 용도일까? 거북선은 적진속에

들어가는 돌격선이다.

이 도깨비 머리는 충돌용 돌기로 왜선을 들이받는 비밀병기였다.

왜의 배는 가볍게 만들어져 쉽게 파손되었는데 이러한 약점을 노린것으로 볼수있다.

또 도깨비 머리는 배 앞의 수면을 갈라서 배의 속력을 높여주는 일석이조의 장치였다.

거북선 덮개에 쇠못을 박았다는 기록이 있다. 한산도엔 덮풀개란 특이한 지명이 있는데

당시 우리 전선들에 위장막을 씌웠음을 알수있다. 당시 왜군들은 적선에 뛰어들어 백병전을

했는데 이것을 막기위해 덮개와 위장막이 생긴것이다. 뿐만 아니라 위장막은 왜적의

불화산을 막는 기능도 했다. 또 위장효과도 있었을것이다 .

거북선뿐아니라 판옥선에도 위장막을 덮어 거북선과 햇갈리게 하여 적을 교란시켰다.

충무공의 기록에 보면 거북선 등판에 열십자의 길을 냈다고 적고있다. 이 길로 통풍도

하고 덮개도 씌운것이다. 쇠못을 꽂은 거북선의 덮개는 돌격선의 역활을 잘하게 해준것이다 .

거북선의 안은 어떤 모습일까? 거북선은 보통 2층으로 알려져있어 포와 노가 같은 위치에서

활동했음을 알수있다. 그렇다면 노를 저을때는 포를 쏠수 없다는 결론이 나온다.

그러나 임진왜란 당시 기록을 보면 거북선은 움직이면서 포를 쏜다고 적고있다.

만약 거북선은 3층 구조로 본다면 가능하다. 거북선은 노꾼과 포를 분리한것이다.

3층엔 포수와 화포장을 배치했고 2층엔 노꾼을 배치했다. 1층엔 창고와 병사들이

휴식을 취하는 공간이 있다.

우리나라 배들은 밑이 평평한 형태라서 방향전환이 유리했다. 한국식 노 역시 방향전환에

유리하게 만들어졌다. 학익진 진법이 가능했던것도 우리나라 배의 방향전환이 쉬웠기 때문이다.

학인진 전법에 순식간에 포위된 적의 왜선은 완전 괴멸되고 만다.

400여년전, 민족의 희망이 었던 거북선이 우리 앞에 완전히 복원되기 위해서는 우리의 관심이 절실하다.

'역사스페셜100선' 카테고리의 다른 글

| 17 3일간의 재판, 영국인 베델을 추방하라 (0) | 2013.09.28 |

|---|---|

| 16 가야 흥망의 블랙박스, 철갑옷 (0) | 2013.09.28 |

| 14 신라산 양탄자는 일본최고의 인기상품이었다 (0) | 2013.09.28 |

| 13 미륵사는 무왕의 승부수였다 (0) | 2013.09.28 |

| 12 3000년 전의 고래사냥 - 울주 암각화의 비밀 (0) | 2013.09.28 |