| 5천만자의 하이테크, 팔만대장경 |

| 13세기 세계 문명권의 인쇄술 대부분이 아직 손으로 일일이 베껴 쓰는 수준에서 벗어나지 못하고 있을 때, 고려는 목판을 이용한 인쇄문화를 발전 시켰다. 그 뛰어난 기술이 집약되어 있는 것이 바로 ‘목판 인쇄술의 극치’, ‘세계의 불가사의’라는 찬사와 함께 세계적인 문화유산으로 지정되어 있는 팔만대장경이다. 여기에는 고려인 전체의 불심과 호국정신, 그리고 뛰어난 인쇄술과 문화민족으로서의 자부심이 담겨있다. |

| 1. 제작과정 |

| 대장경판의 목재는 뻘밭에 3년 간 묻었다가 사용했다고 한다. 벌목한 나무는 오래 방치해야 숨이 죽는데, 자연상태로 놓아두면 갈라지기가 쉽지만, 뻘에 묻어두면 갈라지지도 않으면서 나무 결도 삭혀져 판각에 더없이 좋은 목재가 되기 때문이다. 통나무는 경판크기로 다듬어져 판각에 쓰인다. |

| 2. 제작기간과 규모 |

| 1-2m짜리 통나무 한 개당 가능한 목판 수는 대여섯 장, 따라서 8만여 장의 경판을 만들기 위해서는 통나무 만5천 개 이상이 필요하다. 또한 필사가들은 경전을 일일이 베껴 써야 했는데 하루에 한 사람이 천 자 정도 쓸 수 있다고 가정하면 5천만 자를 전부 쓰는데 필요한 연 인원은 5만 여명이다. 여기에 한지제작과 판각, 경판의 옻칠 그밖에 내용 교정과 구리 장식 만들기 등 제작에 동원된 인원은 엄청나다. |

| 3. 제작 배경 |

| 팔만대장경의 경판 하나하나, 글자 한자 한자에는 고려의 총력이 담겨져 있다. 이 경판이 만들어지던 때는 고려가 몽고와 전쟁을 치르던 중이었다. 몽고는 당시 아시아 대륙 거의 전역을 석권했던 신화적인 정복 국가였다. |

| 4. 대장경의 판각지 |

| 남해는 진주 아래쪽에 있는 섬으로 우리나라에서 네 번째로 큰 섬이다. 당시 몽고는 육지의 거의 전역을 휩쓸고 다녔지만 남해까지 미치지는 못했다. 또한 남해는 물길을 통해 목재를 운반하기도 쉬운데 그 장소로 꼽히는 곳이 관음포이다. |

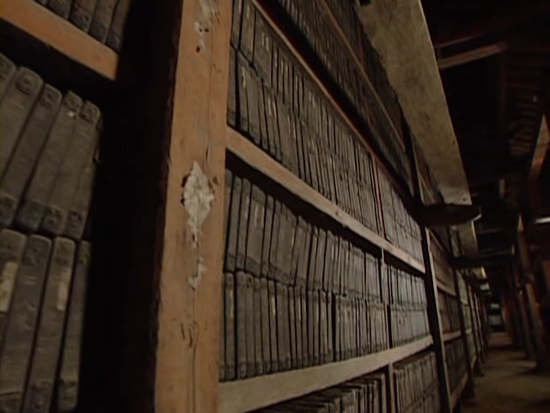

| 5. 해인사 장경각 |

| 경판 한 장의 무게는 3kg정도, 8만장을 모두 합치면 오늘날 2.5톤 트럭 100대 분이다. 몽고군을 피해 강화도에 보관되었던 경판들은 지금까지 경남 합천 해인사에 있는 장경각에 보관되어 있다. 강화판당에 있던 대장경이 언제 이 곳 해인사로 옮겨지게 되었는지 그 경로를 추적한다. |

| 6. 일본의 관심 |

| 일본은 고려 말부터 조선 조까지 끊임없이 대장경을 요구했다. 일본 사신이 대장경판 약탈을 모의하는 서한을 본국에 보내기도 했고, 세종 때에는 일본사신이 대장경을 달라며 단식하는 소동도 빚었다. 그런가 하면 일본 왕은 대장경을 얻지 못하자 조선 사신을 냉대했고 사절단에게 보복을 하려는 왜인도 있었다. |

5천만자의 하이테크, 팔만대장경

고려때 불교를 집대성한 고려대장경은 8만여장의 경판과 5천만자가 새겨져 있다.

팔만대장경은 오자나 탈자도 거의 없고 750년이 지난 지금도 상태가 매우 좋다 .

우리의 자랑스러운 세계문화유산이다. 경판을 쌓으면 백두산보다 놓고 읽을려면

30년이 걸리는 엄청난 분량이다. 경판의 수종은 산벚나무가 대부분인데 새기기가 쉽고

흔히 구할수있기 때문이다, 경판의 네 귀퉁이엔 금속이 박혀있는데 판이 뒤틀리지 않도록

잡아주는 역활을 했다. 또한 경판에 옻칠을 해서 오래토록 보존토록 하는데 도움이 되게했다.

옻칠은 방부와 방충, 방수효과도 가지고 있다 .

13c 고려는 뛰어난 하이테크 기술을 가지고 있었다. 대장경은 16년간 만들어진것으로

알려져있다. 목재소요량은 1만5천 그루, 연인원은 8~12만명 , 경전을 베껴쓰는 필사도 5만여명 ,

한지제작을 위한 연인원은 1만명, 판각은 125만명 , 옻채취를 위해서는 1천명등 많은 인원이 필요했다. 팔만대장경은 국가적차원의 대규모 프로젝트였다. 당시 고려는 몽고의 침입을 받고있었다.

고려는 목판에 경전을 새김으로서 부처의 힘으로 국난을 극복하고자하였다. 당시 권력자였던

최우는 민심을 불심으로 통합하기 위해서였다. 1232년, 몽고에 의해 초조대장경이 불타자

불교국인 고려는 경판을 세웠다. 경판엔 자주국인 고려의 위상이 들어가있다. 대장경은 어디서

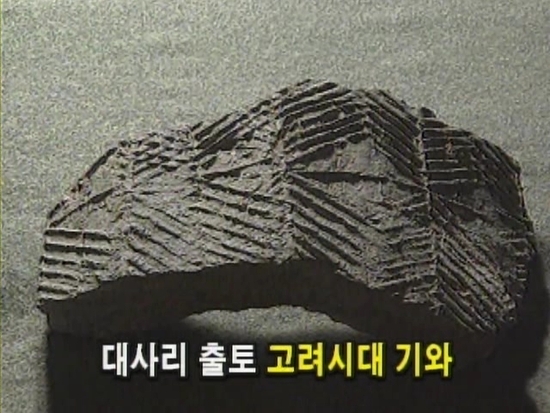

만든것일까? 대장경 판각과 관련된 지명이 딱1장의 대장경에서 나오는데 남해라는 지명이다.

남해는 대장경 판각지로서 최적의 장소였다.

고현면 대사리는 가장 유력한 판각지다.

경판은 대장도감판과 분사도감판으로 나뉘는데 남해는 분사도감판만 새긴것이 아니라

대장도감판도 같이 새겼다. 남해에서 새긴 경판은 당시 수도인 강화로 조금씩

옮겨졌을것이다. 대장경은 조선초에 해인사로 옮긴 기록이 있다. 대장경은 조운선에

실어 서해안을 따라 남해에서 강을 타고 해인사로 옮겼다. 왜구의 피해가 심했기 때문이다.

일본은 조선에게 대장경을 집요하게 요구했는데 일본불교문화발전의 밑거름이 된다,

경판엔 고려인들의 자주정신이 새겨져있다.

국난을 극복하기 위해 고려인들이 하나가되어 모든 역량을 쏟았기 때문에 대장경판이 다올수있었다.

'역사스페셜100선' 카테고리의 다른 글

| 31 최초공개! 임진왜란 최후 전투도 (0) | 2013.09.28 |

|---|---|

| 30 가야인은 성형수술을 했다 (0) | 2013.09.28 |

| 28 청동 거울의 비밀 - 일본'천황'은 백제인인가 (0) | 2013.09.28 |

| 27 고구려기획 제2편 - 동방의 피라미드, 장군총 (0) | 2013.09.28 |

| 26 고구려기획 제1편 - 고구려 비밀의 문, 광개토 대왕비 (0) | 2013.09.28 |