| 조선판 사건 25시 - 박여인 변사사건 |

| 조선시대 전국을 떠들썩하게 했던 박여인 변사사건. |

| 시집온 지 석달 된 새색시 박여인이 의문의 변사체로 발견되었다! 시집에서는 자살로 보고 시신을 매장까지 했지만 뒤늦게 친정 아버지가 딸의 죽음은 타살이라고 주장했다. 자살이냐, 타살이냐. 목격자도 없고 증거도 없다! |

| 1. 박여인의 시신 |

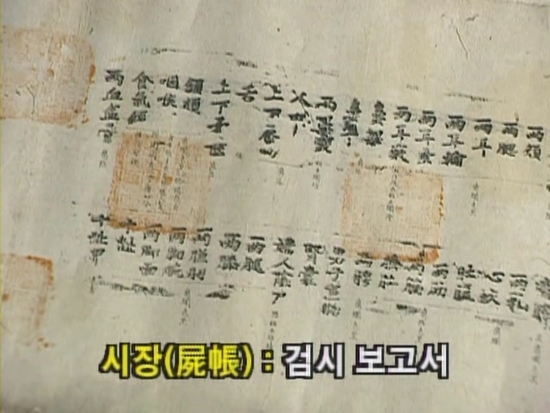

| 시집온 지 석달 된 새색시가 변사체로 발견되었다. 하지만 목격자도 없고 증거도 없었다. 조선시대에는 이런 인명사건이 접수되면 관리들이 반드시 시신을 검사해서 죽은 원인을 밝혀야 했다. 이를 검험제도라고 하는데, 사인을 찾기 위해 시신을 살피는 행위를 검시라 하고, 검시를 통한 수사과정 전체를 검험이라고 한다. |

| 2. 박여인의 초검과 복검 |

| 검시 전후로 주변 사람들은 심문을 받게 된다. 고발의 주인공인 친정아버지는 시어머니 최씨가 평소 행실이 방탕해서 외간남자를 집안으로 자주 끌어들였는데, 이를 며느리에게 여러 차례 들키자 그 사실을 감추기 위해 죽였다고 주장했다. 하지만 범인으로 지목된 시어머니 최씨는 평소 속이 좁았던 며느리가 자신의 꾸중을 여러 번 듣자 욱하는 마음에 목을 맨 것이라고 했다. 새색시 박여인은 왜 죽었을까. |

| 3. 무원록 |

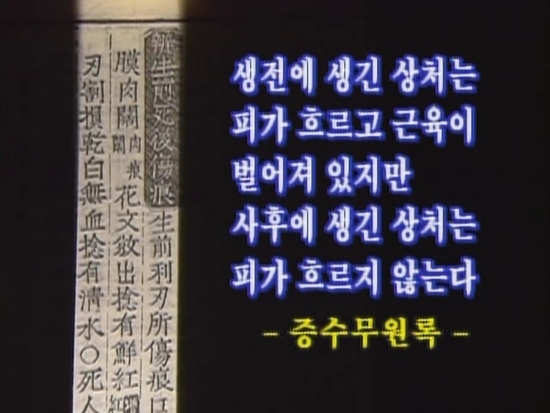

| 초검과 복검에서 두 검시관이 교과서처럼 근거로 들었던 책은 흔히 무원록이라 알고있는 증수무원록이다. 원래 무원록은 중국 원나라때 왕여가 지은 법의학 서적인데, 이 책이 우리나라에 들어와 우리 실정에 맞게 변화되고 발전되어 증수무원록이 되었다. 박여인 사건에서 알 수 있듯 무원록에 대한 검시관들의 믿음은 절대적이었다. 무원록에는 수많은 죽음이 들어있고, 그 죽음의 원인을 밝히는 수많은 이유들이 들어있다. |

| 4. 오라비의 재수사 요구 |

| 사건이 일어난 지 3년 후, 박여인의 오라비는 사건을 재수사 해달라고 격쟁을 올린다. 격쟁이란 억울한 일을 당한 자가 꽹과리를 치며 나랏님에게 해결을 구했던 일종의 청원제도이다. 새로 부임한 관찰사는 오라비의 재수사요구를 받아들여 재수사에 들어간다. 먼지 속에 잠자고 있던 박여인 사건의 검안이 들춰지고, 그리고 감찰사는 날카로운 수사로 3년 동안 가려졌던 여러 가지 사실을 밝혀낸다. |

| 5. 조선시대 고문 |

| 조선시대에는 죄인이 자백을 하기 전에는 처벌을 못하게 되어있다. 그러다 보니 자백을 받으려는 관리들에 의해 종종 물리적인 폭력이 동원되곤 했다. 하지만 조선시대 고문의 역사는 끔찍할 정도이다. 관리들은 사건을 빨리 종결 시키기 위해 갖가지 불법고문을 자행했다. |

| 6. 사건의 결말 |

| 젊은 나이에 과부가 된 시어머니 최씨는 친척 조카뻘 되는 조광진과 눈이 맞아 간통을 한다. 하지만 며느리에게 간통사실을 들키게 되자, 두 사람은 소문이 날 것을 두려워해 새색시를 살해하기로 모의했다. 조광진과 최씨는 몸이 아파 누워있는 박여인의 목을 조르고 다시 3차례 칼로 찌른다. 그리고는 자살을 가장해 시렁에 목을 매어놓은 것이다. 이제 남은 일은 죄인을 처벌하는 것. 국법은 엄중했다. |

조선판 사건 25시 박여인 변사사건

정조 11년 황해도 박씨가 시신으로 발견된다. 목격자도 증인도 없는 이 변사사건에 대해 알아보자

조선시대엔 관리가 살인사건을 접수하면 죽음의 원인을 밝혀야하는데 이러한 제도를

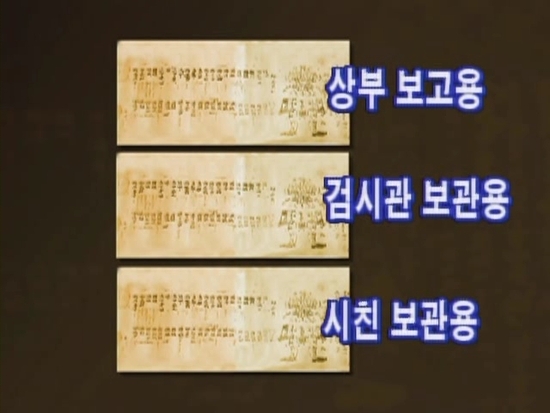

'검험'제도라 한다. '검안'은 시체의 상태등을 보고한것이다. '시장'은 검험의 검시기록이다.

'시형도'엔 시신의 상태를 짐작할수있도록 그려놓았고 낫이나 그릇등 사소한것도 기록된다.

또 검시보고서엔 수령과 검시관 모두 도장을 찍음으로서 후손에 의한 변형을 막았다.

즉 사건을 정확하게 다뤘음을 나타낸다. 검험은 객관성을 높이기위해 다른 사람이

초검과 복검 2차례에 걸쳐서 진행했다.

정약용의 '흠흠신서'엔 박여인 변사사건이 자세하게 기록되어있다. 이를 바탕으로

현재 남아있지 않은 박여인의 시형도를 만들수있다.

이 사건의 고발자는 친정아버지인 박장혁이고 죄인은 최어머니 최씨라고 주장했다.

신랑이름은 조광선이다. 또 조광선과 사촌인 조광진은 사건의 현장에 있었다.

박여인은 왜 죽게됬고 누구에 의해 죽게되었을까? 당시 관리는 이 사건을 자살로 결론내렸다.

그러나 이건 초검이다. 아직 복검의 결과가 남아있다.

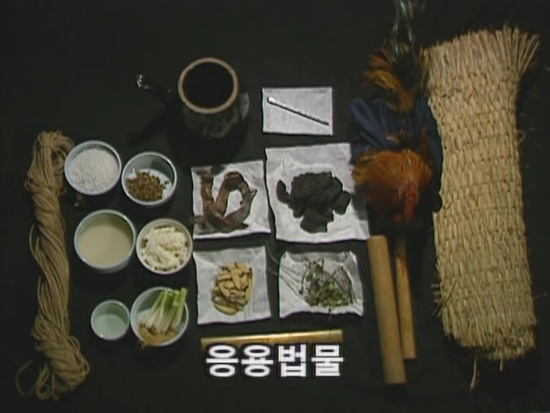

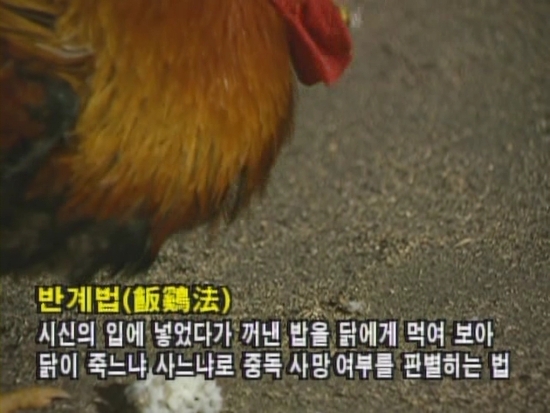

검시를 할땐 '응용법물'이 사용되는데 모두 시체의 사인을 검사하는 기구들이다.

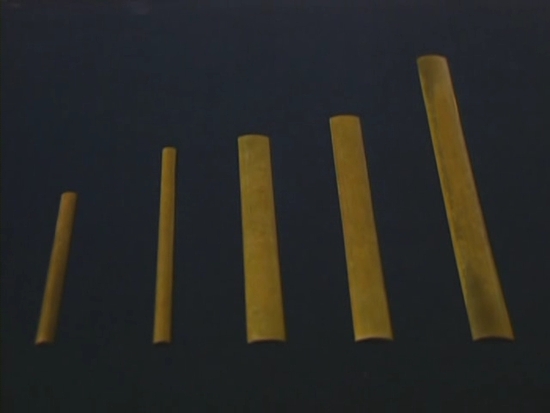

그 중 조선세대에 쓰였던 4개의 자 중 주척은 가장 오래된것으로 강수량,논,밭의 넓이를 쟀다.

조례기척은 태종때 만든것으로 제사의 물건을 만들때 쓰였다. 영조척은 계량도구를 만들때

기준으로 삼았다. 황종척은 관척이라고도 불리며 국가가 지정한 검험용자다.

가장 긴 포백척은 직물의 길이를 잴때 쓰였다. 이 5개의 자 중 검시를 할때 황종척만 사용했다.

검시에는 도량형을 통일할 정도로 철저하게 했음을 알수있다.

복검의 결과는 어떻게 됬을까? 초검과 마찬가지로 자살이란 결과가 나왔다.

중국의 법학서가기본이 된 '증수무원록'은 검시에 대한 규정등을 다루고 있다. 박여인 변사사건 역시

이 '증수무원록'의 영향이 절대적이었다. 정조때 무원록이 관리들의 필수교양서로 채택될

정도로 중요하게 생각했다.

그럼 이 박여인사건에 대해 수령은 어떤 결론을 내렸을까? 사건의 고발자인 박장혁은

사위협박죄로 하옥되고 , 시어머니 최씨도 며느리핍박죄로 하옥된다. 사건은 이렇게

마무리 되는듯 보였다.

그러나 조광선은 격쟁을 하게된다. 격쟁이란 꾕가리를 쳐 임금에게 억울함을 호소하는 제도이다.

황해도 새 감찰사는 3년전 박여인 사건을 다시 들추기 시작한다. 그리고 사건에 이상한점이

있다고 판단한 새 감찰사는 형조에 재수사를 요청하게 되고 형조의 보고를 받은 정조는

암행어사를 황해도로 파견하게 된다. 암행어사는 다시 수사를 하기 시작했다. 그는 이 사건을

자살이 아닌 살인으로 봤다. 초검에서 보인 목을 맨 흔적이 복검엔 발견되지 않았고

아녀자가 3번이나 자신의 목을 찌른것도 타살이라는 증거였다. 누군가가 목을 찌르고

목을 맨것이다. 3년의 수사끝에 사건은 자살에서 살인사건으로 판명된다.

조선 시대엔 하나의 사건에 수령,감찰사, 암행어사 , 왕이 참여하기도 했다.

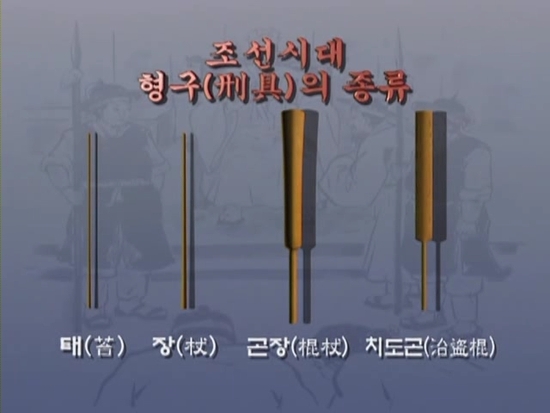

조선의 형벌제도엔 5개의 형이 있었다. 매초리를 치는 태형, 장을 치는 장형

유배지나 사역을 시키는 유형,도형이 있었다. 마지막으로 가장 무거운 죄인 사형이 있었다.

장은 형의 무거움에 따라 길이와 두께가 달랐고 주로 버드나무로 만들었다.

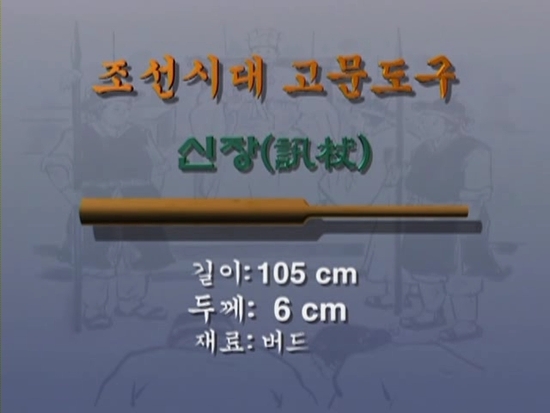

조선시대엔 죄가 명백하더라도 죄인의 자백이 있어야 처벌이 가능한데 자백을 받기 위해

고신을 했다. 고신의 도구는 '신장'만 인정됬다.

그러나 죄인의 자백을 빨리 얻기 위해

불법고문이 행해졌다. 영조때부터 이러한 불법고문이 법으로 페지되었고 70세 이상의 노인,

15세 미만은 고신을 하지 못하도록 하였다. 조선시대엔 정해진 법과 절차에 따라 격식있게

고신을 한것이다. 또 죽은자의 몸을 통해 죄를 밝히는 검험제도 역시 법의 형평성을 위해

공정하고 절차에 맞게 진행되었다.

박여인 사건의 전말은 이렇다. 시어머니 최씨는 박여인에게 간통하는 사실을 들키자

조광진과 함께 살인을 저지른것이다. 최씨에겐 장100대와 유 2000리의 형이 내려졌고

주범인 조광진은 사형에 처해졌다. 또 검험을 했었던 관료들도 징계햇다.

징계는 직위를 해제하는 파직 , 재 등용이 힘든 간삭지전 , 사탈관직이 있어싿.

조선을 떠들석 하게 했던 박여인 사건 . 정약용은 이 사건을 흠흠신서에 기록하여

관리들의 거울이 되게했다. 이후 검험제도는 1907년까지 시행되다 사라졌다.

그러나 검험의 그 정신은 오늘날 우리가 본받아야할것이다 .

'역사스페셜100선' 카테고리의 다른 글

| 40 왕건의 훈요십조는 조작되었는가? (0) | 2013.09.28 |

|---|---|

| 39 삼별초, 진도에 또 다른 고려가 있었다 (0) | 2013.09.28 |

| 37 허준은 과연 스승을 해부했을까? (0) | 2013.09.28 |

| 36 2500년 전 한반도는 전쟁중이었다. (0) | 2013.09.28 |

| 35 화랑세기 필사본의 미스터리 (0) | 2013.09.28 |